[Conf 11/02/25] La zoosémiotique, une science ouverte et participative, Astrid Guillaume, Université de Rennes 2

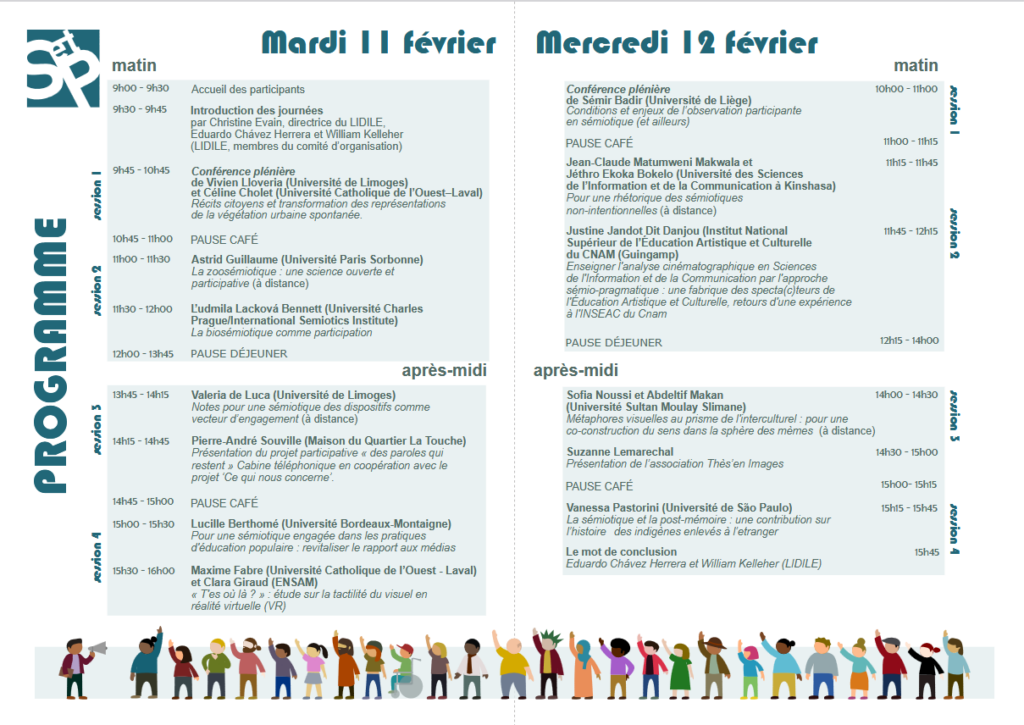

J’interviendrai le mardi 11 février à 11h lors du colloque ‘Sémiotique et Participation’ avec une conférence intitulée ‘La zoosémiotique, une science ouverte et participative‘. J’y expliquerai la particularité de la Société française de Zoosémiotique (SfZ), société savante que j’ai fondée en 2018 et que je préside avec à mes côtés un conseil d’administration pluridisciplinaire et plurigénérationnel, un comité scientifique transdisciplinaire, une collection Zoosémiotique chez l’Harmattan également ouverte sur le grand public et les vulgarisations, des réseaux sociaux qui permettent d’interagir avec toutes et tous, des séminaires en Sorbonne ouverts au plus grand nombre, une science participative qui permet d’échanger des informations , augmenter les corpus d’images et de sons des animaux avec le public.

Argumentaire du colloque qui se tient les 11 et 12 février à l’université de Rennes 2: Le statut actuel de la sémiotique dans la société est plutôt marginal, et c’est l’un de ses nombreux paradoxes (Gaines 2015). La sémiotique est paradoxale parce qu’elle traite de tous les aspects de la signification, elle est pertinente pour tous les domaines d’enquête (Posner et al. 2003) et elle s’applique aux expériences quotidiennes de production du sens. La sémiotique joue différents rôles dans d’autres démarches disciplinaires en tant que discipline (Fontanille, 2008), interdiscipline (Pelkey, 2022), ou transdiscipline (Haidar, 2006 ; Vidales & Brier, 2013). Hors des milieux académiques, la sémiotique a commencé à se compromettre avec un certain nombre d’approches appliquées qui se transforment en un dispositif sophistiqué pour aider des multinationales à faire leur travail sous la bannière du « cultural branding » ou « de l’analyse des tendances culturelles » (Rossolatos, 2015). Même si une des fonctions revendiquées par la sémiotique est de faire dialoguer les sciences entre elles, il est encore rare de voir les sémioticien.nes dialoguer avec des membres des secteurs non académiques. Le ou la sémioticien.ne doit pourtant retrouver son rôle « citoyen » (Klinkenberg, 2012), un rôle plus social, participatif et engagé (Landowski, 2023), qui lui permet d’établir un dialogue avec d’autres acteurs en dehors des contextes académiques.

Ces dernières années ont vu l’essor des sciences participatives, qui cherchent à formuler une science pour, et par, la société. Ceci inciterait à la mobilisation des connaissances et à des actions diverses et hétérogènes. Le mouvement des « sciences et recherches participatives » est fondé sur le croisement des savoirs (scientifiques, d’action, d’expérience) et se caractérise aujourd’hui par une très grande variété d’approches, de disciplines, de thèmes, d’acteurs et de finalités (Houiller & Merilhou-Goudard, 2016). En même temps, la recherche participative demande une collaboration plus étroite entre les chercheur.e.s et leurs partenaires (Bonny, 2016) en ceci qu’elle pose différentes questions autour de la place des scientifiques et des type(s) de science que nous voulons aujourd’hui (Catellani, Pascual Espuny & Jalenques-Vigoroux, 2021). La question qui se pose ici est de savoir comment rapprocher la sémiotique du grand public, en contextes militants, professionnels, de management social, de formation, de développement personnel ou professionnel, et comment transformer la sémiotique en une démarche scientifique vraiment participative.

L’objectif de ces journées d’étude sera de faire dialoguer la sémiotique (entendue comme une démarche soit entre les sciences du langage, soit entre les sciences de l’information et de la communication, ou encore comme une démarche inter- ou transdisciplinaire) et les pratiques de recherche participative variées. C’est également une opportunité de questionner le rôle citoyen (Klinkenberg, 2012) et le rôle en tant qu’actant collectif (Fontanille, 2021) des sémioticien.nes.

Plus d’informations sur le site du colloque